- 最新文章

最新文章

2025/01/20

大法官應該展現出釋字499的魄力!

作者: 梁廷瑋(新文化基金會政策研究員)

1999年,國民大會在進行第五次修憲的時候,將國民大會代表的選出方式改為比例代表制。為了統一任期,於是當屆國民大會代表將自己的任期延至2002年6月30日,被認為是國代自肥,引起不少譁然。

當時,立法委員郝龍斌、鄭寶清與洪昭男等數百位跨黨派立法委員向大法官提出釋憲,主張國民大會的修憲違憲,這樣的主張在法政學界掀起了不小爭議:修憲本身就是憲法的一環,修憲本身有可能違憲嗎?此外,修憲的決定具有民意基礎,而釋憲則是由少數沒有直接民意基礎的大法官進行,不具民意基礎的少數大法官為何能推翻具備民意基礎的修憲決定?更令人質疑的是,大法官的釋憲權是由憲法所授予,那麼,這些被賦予權力的大法官是否有權推翻賦予他們權力的憲法?

即便如此,大法官仍然做出了第499號解釋,大法官當時劃時代的指出,在憲法當中存在著具有本質重要性的規範基礎,一旦透過修憲改變,實際上形同憲法破毀。因此,國民大會的修憲違憲。

這項解釋有了一些劃時代性的突破:一、修憲仍然可能違憲。二、大法官可以審查憲法層次的違憲的問題。三、在憲法當中,存在一些修憲也不能違背的核心原則。大法官在釋字499號指出,這些核心原則是:民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利,以及權力分立與制衡原則。

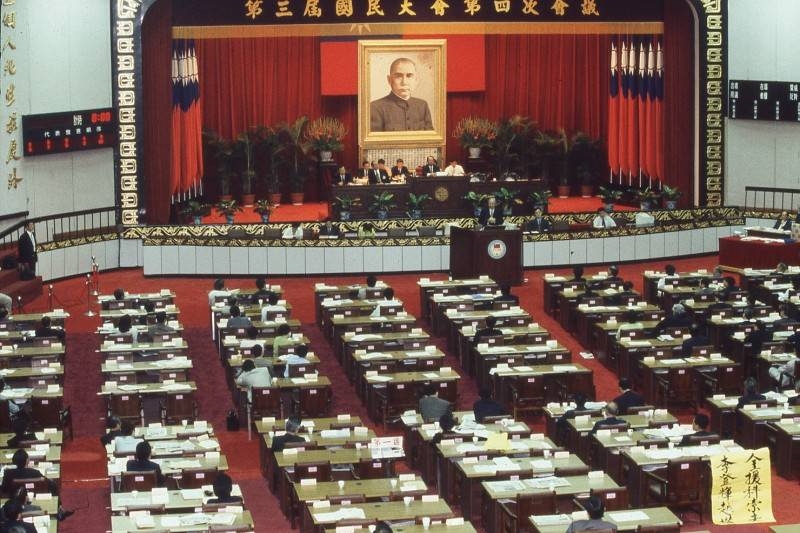

▲國民大會(圖取自新新聞)

- 修憲都能違憲了,大法官難道能被《憲法訴訟法》綁死嗎?

2024年,藍白兩黨挾議會多數,三讀通過了《憲法訴訟法》修正法案,法案當中將憲法判決的審判與通過門檻提高,達到了實質架空司法權的效果。立法委員翁曉玲等立委,甚至加碼修正法案,將施行日期自總統公布日起施行,讓憲法法庭沒有機會對該修正法案做出任何審查。

在之前的文章當中,我提到了如果憲法訴訟法成功修法,那麼在憲法層次上,大法官的人事僵局要如何解決,對此我提出了「應該以舊憲法訴訟法去宣判新法違憲」的解方,但在這個論述背後,其實隱藏了一個先決問題:大法官難道能被法律綁手綁腳嗎?

在釋字499當中,大法官毅然決然地宣告修憲違憲,當時引起了政界、學界一片譁然:原來修憲本身也會違憲的;原來大法官能夠找尋憲政精神,並宣告具有民意基礎、但違反該憲政精神的憲法違憲。但如今,大法官就要被區區法律所綁死,這難道說得過去嗎?

▲立法院司法及法制委員會10月21日排審國民黨立委翁曉玲所提的憲法訴訟法修正草案(圖取自中央社)

憲法必須作為一個中立的框架,它不偏向任何憲政機構,卻能確保憲政機構穩定運轉,但憲法只是一紙條文,如果沒有釋憲機關的持續維持,那麼憲法將形同具文,而釋憲機關——作為一個獨立於國會的平行組織——若無法對抗國會的實質權力,那麼憲法將失去它的中立性,淪為政黨操弄的工具。

釋憲機關要展現出對抗國會的實質力量,必須在兩個層面呈現:

一方面是釋憲機關不能全然聽從國會所通過的任何法律。如果一項法律賦予政府存在按其意志行事的無限權力——包含立法機關能夠立出一切自己想要的法律——那麼政府的所有行動都必然能夠取得合法性。在這個意義下,法治國家與人治國家並無二異。要讓法治國家與人治國家做出區別,政府的行動就必須受到法律背後的實質精神所制約,這些實質精神在釋字499當中已經闡明:民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利,以及權利分立與制衡原則。

另一方面是釋憲機關必須賦予這些實質精神必要的強制力,也就是當面對法律違憲時,必須勇於宣告法律失效;當面對立法怠惰時,必須設下救濟途徑;當面對執法機關有執行違憲法律的疑慮時,必須預先宣告暫時處分。

換句話說,大法官並非忠於法律,也不是忠於憲法表面的規章制度,而必須忠於憲法背後的實質精神。當法律違反憲法背後的實質精神時——即便是憲法法庭所依據的程序法——大法官都不應受到拘束。在面對憲法法庭將因修法面臨停擺的危機時,大法官應該懸置通常的法律規範與秩序,以非常手段守護憲法。

如今,憲法背後的核心原則將要破毀。根據國民黨立委提出《憲法訴訟法》的修正草案,《憲法訴訟法》第30條中提到的「現有總額」明確指向《憲法增修條文》第5條規定的15人,這時只要總統府提名的大法官遭到藍白陣營封殺,憲法法庭就無法正常運作。

另外,第30條的修正條文也將判決通過的門檻提高到3分之2的絕對多數,也使得憲法法庭難以宣告法律違憲。

國民黨主張,這些措施的目的是防止極少數大法官輕易推翻具有民意基礎的法律,因而設定了更高的釋憲門檻。然而,問題在於他們所提出的法案可能導致司法權幾乎完全停滯。未來,任何由國會通過的法律將可能無法接受憲法法院的審查,這與釋字第499號解釋中強調的權力分立與相互制衡原則嚴重背離。在這樣的情況下,若憲法法院選擇不作為,勢必會引發重大的憲政危機。

命令的生死是由行政權掌握,法律的生死是由立法權掌握,而憲法的生死,實際上則是由司法權所掌握——唯有司法權才能創造性的解釋憲法,並藉此抗衡其他政府權力。但憲法一直以來都沒有設下制裁與強制力,以至於司法權的維持,必須仰賴政府其他機關對於法治的信念。

在大多數情形下,大法官都相當尊重立法者。自從釋字748號果斷宣告民法一夫一妻制婚姻違憲之後,我們可以看到大法官的決斷愈趨保守。例如釋字第775號的累犯規定、釋字790號關於大麻入罪的規定,以及近來憲判字第8號關於死刑的規定。大法官都採用相同的論證策略,盡可能維護法律的合憲性:不正面探討這些法律的目的是否正當,也不論罪刑是否相當,而是以「現有規定不夠細緻、完備」來增加許多限制跟規定。這或許是出自現實的考量,試圖以此換取其他政府機關對憲法的支持,又或者考慮到大法官實際上缺乏民主正當性,因而盡可能地找尋合憲性解釋。

然而,大法官的政治性決斷,並沒有辦法無限性的退讓,考量到司法權必須維持長治久安的制度,這種退讓終究存在底線:當這一次的政治性決斷一旦退讓,憲法的核心原則將會遭受不可回復且無法糾正的損害,那麼在這種情況下,大法官必須勇敢地挺身而出,捍衛憲法的完整性。

就如同釋字499號當中,大法官勇於宣告修憲違憲,開啟了司法權抵抗國會的先例,這一次,一旦憲法訴訟法通過了,大法官就難以審查接下來的法律——包括架空自己的法律——難道現在大法官還不該拿出釋字499號的勇氣嗎?